立正の進学指導

きめ細かく、丁寧に。一人ひとりの可能性を引き出し、伸ばす。

下の画像は、横にスクロールしてご覧ください

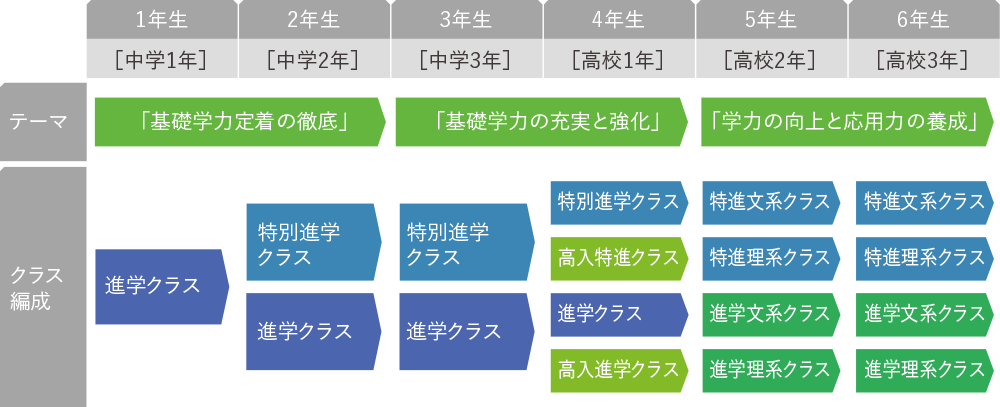

中学1年次は全員共通のカリキュラムでクラスを編成。中学2年次から、生徒の希望と各種テストの成績に応じて「特別進学クラス」を編成します。また、中学入学生は一部の教科で先取り授業を行っており、高校入学生との学習進度を合わせるために、高校1年次では別クラスになります。高校2年次以降は、特進・進学ともに文系・理系に分かれ、希望進路に応じた学習を進めていきます。

生徒の表情をしっかりと見つめ、「個」を大切にする指導を実践。

学力、進学意欲、希望進路に合わせて柔軟にサポートします。

POINT1. 対話重視の個別サポート

日常的なコミュニケーションを大切にしています

年間の予定に組み込まれている面談以外にも、普段から言葉を交わす時間を多く持ち、生徒たちが相談しやすい雰囲気をつくることで生徒と教員が信頼関係を築けるように心がけています。

学習面においても、単に成績に対する指摘や受験校の相談だけでなく、進路指導という大きな枠組の中で教科担当教員とも連携を取りながら、具体的なアドバイスを伝えています。

POINT2. 補習は随時開講

「できた自分」で終わらせて、次のステップにつなげます

小テストの点数が不十分な生徒や、課題の提出が遅れがちな生徒など、担任や教科担当者が必要だと感じた時に、苦手・不得意科目の克服を目指すフォローアップ講習を開講しています。個別指導形式で行うこともあれば、苦手科目が共通している生徒を集めて講義形式で行うこともあります。特に、夏期や冬期の休暇期間には集中的に実施します。

また、生徒から補習の要望がある時は、一人ひとりがしっかりと学力を伸ばしていけるように臨機応変に対応します。

POINT3. 手帳を活用した自己管理

客観的に振り返ることで、学習・生活習慣が身につきます

立正では入学直後にスケジュール手帳を配付します。大切な事をメモに取り、帰宅してから読み返したり、日々の予定や学習計画を立てたりすることで、学習・生活習慣が身についていきます。また、手帳には学習時間を記録するスペースもあります。時間や回数といったデータは、自分を客観的に見ることに最適。結果と過程が見えると、具体的な自信や反省につながります。日々を振り返りながら、次のステップを自ら考えることで、自己管理能力が養われていきます。

POINT4. 模擬試験を学習サイクルづくりに活用

「苦手分野」に目を向けて、振り返り学習を徹底。自学自習の姿勢を固めていきます

中学3年間は、模擬試験を「基礎学力を測るためのテスト」と「応用力を測るためのテスト」の2種類に分けて年に複数回受験。高校生では、進学クラスは年4~5回、特進クラスは高1・2学年で年5~6回、高3学年では年7~8回の模擬試験を受験します。

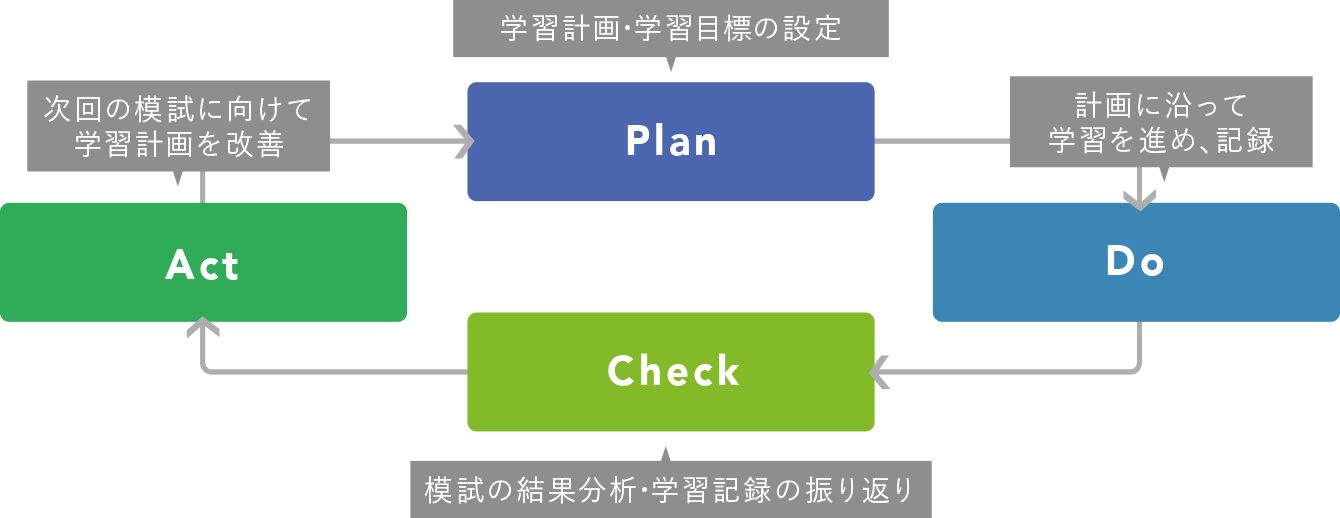

立正では、模擬試験を学力のチェックだけでなく、自学自習の学習サイクルづくりの機会としても活用しています。模擬試験に向けて準備学習(予習)をし、受験後には振り返り学習(復習)をする。とくに低学年のうちは点数にとらわれすぎずに、不正解だった問題に注目するよう指導しています。

また、模試受験後は、直後に自己採点し、教科書や参考書を開きながら「満点答案」づくりに取り組みます。点数に一喜一憂することなく「なぜ間違えたのか」「どこで間違えたのか」を自分自身で振り返ることで、「これから自分が取り組むべき内容」が強く認識できるようになり、自学自習の姿勢が固まっていきます。

■学習サイクルのイメージ

下の画像は、横にスクロールしてご覧ください

POINT5. 全教科で学習シラバスを設定

各学年での到達目標の目安として、学習シラバスを設定しています。